Kein Wasser, vielleicht nie mehr

Als Alyssa den Wasserhahn betätigt, geschieht nichts. In ihrem Haus funktionieren die Wasseranschlüsse nicht. Die Wasserversorgung im gesamten Wohnviertel ist versiegt. Rasch ist klar, dass es nicht nur die Stadt sondern ganz Kalifornien betrifft.

Neal und Jarrod Shusterman thematisieren mit "Dry" die Wasserknappheit in Kalifornien, und was geschieht, wenn der Colorado River kein Wasser mehr in den Bundesstaat bringt.

Dazu hat sich das Autorenduo jugendlicher Figuren bedient, die dem Leser die Ereignisse vor Augen führen.

Alyssa ist eine normale Teenagerin. Sie lebt in einer Wohnsiedlung in Los Angeles, hat nette Eltern, einen jüngeren Bruder namens Garrett und einen nerdigen Nachbarn, der ihr gehörig auf die Nerven geht.

Kelton lebt neben Alyssas Familie. Seine Eltern sind zwar nicht normal, dafür sind sie als Preppers auf das Ende der Welt vorbereitet. Zumindest ist sich Kelton dessen sicher, bis das Ende der Wasserversorgung in Los Angeles kommt.

Anhand von Alyssa steigt man in das Geschehen ein. Der Wasserhahn ist versiegt, wenig Flüssigkeit befindet sich im Kühlschrank, und Alyssa steuert mit ihrem kleinen Bruder den nächstgelegenen Supermarkt an. Nach wenigen Stunden Wasserknappheit gerät das soziale Gefüge bereits aus den Fugen - es wird gerempelt, die Menschen stürzen sich gierig auf die letzten Tropfen, es gibt kein Pardon vor Verlusten, weil jeder nur das eigene Überleben vor Augen hat.

Damit zeigen Neal und Jarrod Shusterman wie rasch Panik um sich greifen kann. Meiner Meinung nach ist es durchaus ein realistisches Bild, dass Menschen in der Gruppe von der ersten Stunde an in Panik geraten. Doch noch während man bei den verstörenden Szenen im Supermarkt ist, ergeben sich im Folgenden ernüchternde Szenen, die meinem Empfinden nach sehr nah an der Realität sind.

Die Politik weiß sich nicht zu helfen. Städten beziehungsweise dem ganzen Staat mangelt es an Vorbereitung. Militär und wütende Mobs treten auf den Plan, während die Dehydration um sich greift, und aus zivilisierten Menschen rohe Tiere macht.

Neben den Perspektiven von Alyssa und Kelton bauen die Shustermans sogenannte Snap Shots ein. Dabei handelt es sich um kurze Episoden aus anderen Bereichen der Stadt. Egal ob Reporter, Piloten oder Personen im Stau - diese Sequenzen ergänzen die Perspektiven der Jugendlichen, um im Endeffekt einen breiteren Blick auf das Umfeld zu ergeben.

Die Handlung an sich ist ziemlich typisch vom Verlauf. Zwar ist Neal Shusterman für seine Schockmomente bekannt, hat sich hier in der Zusammenarbeit mit seinem Sohn wohl zurückgehalten, weil das Autoren-Duo nah am glatten Katastrophen-Szenario mit Endzeit-Flair bleibt.

Mir hat "Dry" richtig gut gefallen. Zwar sind manche Gedankengänge für mich als Europäerin ungewohnt, weil es weder tonnenweise Eiswürfel im hiesigen Supermarkt gibt, noch in meiner Gegend Menschen leben, die auf die Apokalypse vorbereitet sind, dennoch regt dieses Werk zum Nachdenken an, während es gleichzeitig unterhaltsam ist.

Im Endeffekt ist „Dry“ ein packend-realistisches Szenario, das aufgrund der verschiedenen Perspektiven dynamisch und fesselnd zu lesen ist. Wer gern von Katastrophen oder dem nahenden Ende liest, hat hiermit die richtige Lektüre bei der Hand.

3

3

Jugendlicher Mystery-Thriller für zwischendurch

Vor einem Jahr ist Jim gestorben. Seither hat Bee nicht mehr mit ihren Freunden gesprochen. Das will sie jetzt ändern und trifft sich mit ihnen am Wochenende. Während sie sich um Coolness bemühen, entgehen die fünf Freunde haarscharf einem Autounfall. Es stürmt und regnet, sie verschanzen sich nach diesem Schreck in ihrem Wochenendhaus. Doch dann klopft ein Unbekannter an der Tür: Vier Freunde sind tot, weil der Unfall tatsächlich geschah. Einstimmig müssen sie entscheiden, wer überleben darf.

„Niemalswelt“ ist ein Jugendbuch und geht in die Richtung Mystery-Thriller. Marisha Pessl spielt mit Freundschaft, Cliquentum und der Idee des Übernatürlichen.

Bees Freund Jim ist vor einem Jahr gestorben. Seither hat sie ihre Freunde gemieden. Am Wochenende beschließt sie, die Mädels Whitley und Martha sowie die Jungs Cannon und Kipling wiederzusehen, und ahnt nicht, dass sie mit den Freunden bald in einer zeitlosen Bredouille hängt.

Das Wiedersehen verläuft angestrengt, so recht werden die Freunde nach der langen Zeit nicht warm. Dann geschieht der Fast-Unfall, der in Wirklichkeit geschehen ist. Sie hängen nun in der Zeitschleife zwischen Diesseits und Tod fest, bis sie einstimmig entscheiden, wer zurück ins Leben darf.

Die Schwierigkeit liegt auf der Hand: Jeder denkt von sich, dass er am Leben bleiben soll. Schnell merkt der Leser, dass die Freunde gar nicht so freundschaftlich gegenüber der anderen eingestellt sind. Ihre Ecken und Kanten treten hervor - wobei sie vom freundlichen Mädchen über die Tussi bis zum genialen Nerd alle eher Prototypen sind - und es scheint unmöglich, dass die Zeitschleife jemals zu Ende kommt.

Von den Freunden an sich war ich nicht angetan. Sie entsprechen eher den gängigen Klischees, die man in Jugendbüchern trifft. Für den Gesamteindruck ist das dennoch in Ordnung, weil die Ereignisse in dieser Zwischenwelt doch recht spannend sind.

Einerseits hat es die Clique mit den merkwürdigen Gegebenheiten in dieser Welt zutun. Zuerst kriegen sie sich kaum ein, dann folgen sie einem müßigen Trott, bis sie endlich in Aktion treten und interessante Versuche starten.

Neben der Zwischenwelt ist Jims Tod von Belang. Sie sprechen nicht darüber, eiern laufend um das Thema herum, bis sie sich ein Herz fassen, und die schicksalhafte Nacht zur Sprache kommt.

Mir haben die Idee der Zwischenwelt und der tatsächliche Hergang von Jims Tod gefallen. Beides sind mysteriöse Rätsel, denen Leser und Protagonisten gleichermaßen langsam zu lösen beginnen. Die Geschichte um den toten Freund hat Autorin Marisha Pessl eindrucksvoll durchdacht, sodass ich - genau wie die restliche Clique - ins Staunen kam.

Das Zeitschleifenthema fand ich ebenfalls gut umgesetzt, wobei es gerade bei häufigen Wiederholungen schnell zu Langweile kommen kann. In der Hörbuchversion war es auf jeden Fall okay, und ich habe interessiert dem Geschehen gelauscht.

Abgesehen von der typischen Cliquen-Konstellation hat mir mein Ausflug nach "Niemalswelt" gefallen. Ich mochte den mysteriösen Touch, die Ideen, auf denen diese Welt basiert, und das Ergründen von Jims geheimnisvollen Tod.

Insgesamt kann ich „Niemalswelt“ als jugendlichen Mystery-Thriller für zwischendurch empfehlen. Ich denke, dass es bestimmt vielen Lesern gefallen wird.

2

2

Böse, brutal und düster

Alices Leben ist von Pech und Unglück geprägt. Seit sie sich erinnern kann, klebt ihr und ihrer Mutter das Unheil an den Sohlen. Nach dem Tod ihrer Großmutter - die große Märchenerzählerin Althea Proserpine - atmet ihre Mum gelöst auf. Doch dann verschwindet sie spurlos und Alice zieht es nach Hazel Wood, wo alles beginnt.

„Hazel Wood. Wo alles beginnt“ ist ein düster-fantastisches Märchen, das sich geschickt als Jugendbuch tarnt, und mit feinen Grusel-Elementen gut unterhalten kann.

Aufgrund der außergewöhnlichen Handlung finde ich es schwierig, zu diesem Buch eine Rezension zu schreiben. Ich versuche hier, ein nachvollziehbares Bild von meinem Lese-Erlebnis zu vermitteln ohne zu viel über den Hergang zu verraten.

Alice und ihre Mutter waren schon immer vom Pech verfolgt. Ziel- und planlos reisten sie umher, bis ihre Unterkunft, das Auto und damit ihr Aufenthalt in Flammen aufgegangen sind. Als Althea Proserpine - Alices Großmutter - stirbt, ist ihre Mutter erleichtert. Sie meint, ab sofort werden sie vom Unheil verschont bleiben, daher fangen sie ein neues Leben an. Doch dieser Plan geht nicht auf. Alices Mutter verschwindet spurlos und die Teenagerin zieht es nach Hazel Wood, dem Wohnsitz ihrer Großmutter.

Obwohl dieses Buch von der eleganten Aufmachung her an ein liebreizendes Jugendbuch denken lässt, hat sich Melissa Albert brutaler Elemente bedient. „Hazel Wood. Wo alles beginnt“ ist ein ungewöhnlicher Roman. Er nimmt sich dunkler Märchenelemente an, wirbelt mit dem Zauberstab und versetzt die Protagonistin mitten in die Stadt New York - wo weder sie noch der Leser der dunklen Magie entkommen kann.

Einerseits ist man mit Alice unterwegs, die nach ihrer Mutter sucht. Sie hat nur wenige Anhaltspunkte. Ihr bisheriges Leben war ungewöhnlich und vom Pech geprägt. Ihre Mum und sie haben das Unglück förmlich angezogen, und Alice lässt die Ereignisse Revue passieren. Scheinbar hatte sich die Situation beruhigt, bis eben ihre Mutter verschwunden ist. Und dieses Verschwinden hängt definitiv mit ihrer Großmutter zusammen - die eine geheimnisvolle Autorin gewesen ist. Ihre Schaffenstätte war das Anwesen Hazel Wood, wovor Alice von ihrer Mutter eindringlich gewarnt wurde.

Neben der geheimnisvollen Wohnstätte kommt Alice dem schriftstellerischen Werk ihrer Großmutter auf die Spur. Ihre Mutter hatte Althea Proserpines düstere Märchenwelt vor ihrer Tochter verborgen. So sind in dieses Buch ausgewählte Erzählungen von Althea Proserpine eingewoben.

Eingangs habe ich schon erwähnt, dass dieses Buch dunkel, düster und brutal ist. Die darin enthaltenen Märchen sind es noch mehr. Es gibt keine glitzernden Elfen oder Zauberstab schwenkenden guten Feen, sondern Mord, Tod und bittere Enden sind die Quintessenz dieser Märchenwelt.

Die Handlung an sich hat mir entsprechend gut gefallen, weil ich einen Faible für ungewöhnliche Geschichten und schwarzgefärbte Elemente habe. Manche Szenen fand ich sogar so verstörend, dass sie fast in einen Horror-Roman passen. Besonders die erste Hälfte hat mich eingesogen und nicht losgelassen. Danach geht es stark ins Fantastische, was mich nicht mehr ganz so begeistert hat. Zu guter Letzt endet die Erzählung in einem soliden Abschluss, was mich im Endeffekt doch überzeugt hat.

„Hazel Wood. Wo alles beginnt“ ist ein Jugendroman außerhalb der üblichen Märchenliteratur. Es begeistert mit bösen Geschichten, brutaler Handlung und dem düsteren Stil - was wahrscheinlich nicht jedem Leser liegt. Mir hat es - bis auf den Schwenker ins Fantasy-Milieu - richtig gut gefallen, und ich bin mir sicher, dass es viele weitere Leser nach Hazel Wood ziehen wird.

1

1

Solange wir schweigen

Michael Graham trifft fast der Schlag als er die Umkleidekabine seiner Eishockey-Mannschaft betritt. Vor ihm steht John Rikker. Der verdrängte Jugendfreund kennt ein großes Geheimnis, das Graham niemals offenbaren will.

"The Ivy Years. Solange wir schweigen" ist Teil einer Liebesroman-Reihe von Sarina Bowen. Die Geschichten können ohne Kenntnis der anderen Bände unabhängig voneinander gelesen werden.

In diesem Buch geht es um Liebe, es geht um Homosexualität, und darum, dass sie im Sport nach wie vor nichts zu suchen hat.

Rikker ist schwul und der Sportler macht kein Geheimnis daraus. Zwar will er diese Tatsache nicht an die große Glocke hängen, allerdings denkt er auch nicht daran, sich in einem Schneckenhaus zu verkriechen.

Er wechselt das College und damit das Eishockey-Team. Denn er möchte einfach nur tun, was er liebt: Eishockey spielen! Mit dem Team-Wechsel holt ihn seine Vergangenheit ein, als er Michael Graham nach Jahren wieder vor die Augen tritt.

Graham spielt leidenschaftlich gern Eishockey und hat sich in der College-Liga nach oben gekämpft. Er macht, was er mag, und hat sich exzellent in sein Team integriert. Doch dann taucht plötzlich Rikker in der Mannschaftskabine auf. Er ist der Einzige, der Grahams größtes Geheimnis kennt.

Rikker und Graham sind einst beste Freunde gewesen, woran sich der gute Graham allerdings nicht mehr erinnern kann. Anscheinend hat seine Angst vor Homosexualität diese wundersame Amnesie bedingt.

Graham und Rikker begegnen sich nach Jahren auf dem College wieder. Sie sind beide begeisterte Eishockey-Spieler, richtige Kerle, nur dass sich Rikker eben zu seiner Homosexualität bekennt.

Für beide beginnt ein Tanz auf dem Eis, weil sie nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Während es Graham mit stoischem Ignorieren versucht, fordert ihn Rikker mit bestimmenden Lächeln heraus bis sie beide die Fassung verlieren.

Grundsätzlich ist die Geschichte von Rikker und Graham eine normale Liebesgeschichte, die aus sanfter Annäherung, aufkommenden Zweifeln und aus der Homosexualität heraus auftretender Angst besteht. Ich mag es, wie Sarina Bowen aus 'harten' Eishockey-Spielern ein kuschelig-verliebtes Paar kreiert, das in der vorhandenen Orientierungslosigkeit seinen Weg finden will, und dabei nicht dem üblichen Liebesroman-Kitsch verfällt.

Die Autorin spricht ernste Themen an. Homosexualität und Profisport gehen selten Hand in Hand. Dabei zeigt Sarina Bowen nicht nur Ausgrenzung betroffener Personen auf, sondern wie das gesamte Umfeld in einem Sog aus Intoleranz untergehen kann. Diese Spirale hat sie äußerst nachvollziehbar und in realistischem Sinn verstörend aufgearbeitet, und mir beim Lesen vor Augen geführt.

Die Handlung selbst ist zartbitter - wie es sich für eine Love Story eben gehört. Meinem Geschmack nach hat die Autorin zu viele Abstecher ins Krankenhaus gemacht und das Ende wurde meinem Empfinden nach zu überhastet herbeigeführt. Ganz plausibel wirkt es - nach der langen Vorgeschichte - nicht.

Vom Schreibstil her kann ich Sarina Bowen nur loben. Ich liebe diesen lockeren Stil, der sogar ernste Themen mit Blümchen versieht. Sie schreibt flüssig, ohne dass es kitschig wird. Lässt Spannung entstehen und zaubert dem Leser im richtigen Moment ein Lächeln ins Gesicht.

Alles in allem ist „The Ivy Years. Solange wir schweigen“ ein schöner Liebesroman über eine außergewöhnliche Liebe, die eigentlich ganz gewöhnlich ist.

1) The Ivy Years. Bevor wir fallen

2) The Ivy Years. Was wir verbergen

3) The Ivy Years. Solange wir schweigen

4) The Ivy Years. Wenn wir vertrauen

3

3

Ein feiner Grusel-Roman

Drei Personen ziehen auf eine Einladung hin ins Hill House - eine alte Villa, die für mysteriöse Vorkommnisse berüchtigt ist. Nun werden sie zu viert in Hill House Böses erleben.

"Spuk in Hill House" ist eine Geisterhaus-Geschichte, die erstmals 1959 erschienen ist, und für mich damit zu den Klassikern der Mystery-Romane zählt.

Dr. Montague möchte das übernatürliche Geschehen in der alten Villa wissenschaftlich untersuchen. Dazu lädt er drei Personen zu sich ins Hill House ein.

Eleanor ist die zentrale Figur der Geschichte. Einst hat sie - wenn auch nicht bewusst - ein Poltergeist-Phänomen miterlebt. Aus ihrem Blickwinkel werden die meisten Passagen des Romans erzählt. Dazu taucht man tief in ihre Gedanken und Vorstellungen ein, was für sich genommen schon leicht gruselig ist.

Theodora habe ich als Star-Girl der Truppe empfunden. Sie erhält eine Einladung, weil sie angeblich Ahnungen hat. Allerdings erweist sie sich rasch als energiegeladene, junge Frau, die ihr Umfeld leicht um den Finger wickeln kann.

Luke fungiert als Kontrollorgan. Hill House ist in Besitz seiner Familie, und eines Tages wird er der alleinige Erbe sein. Als Figur hält er sich charmant zurück, und greift ein, wenn es notwendig ist.

Die Ausgangslage der vier Menschen im berüchtigten Gruselhaus hat mich sofort angesprochen. Alle vier wissen, dass sie sich auf das angeblich Übernatürliche einlassen, und gehen mit einer gewissen Erwartungshaltung an dieses Abenteuer ran. Genau wie der Leser sind sie angespannt und auffallend neugierig, was von Beginn an die Stimmung im Hill House auflädt.

Das Hill House selbst ist eine gruselige Villa, die neben ihrer schaurigen Geschichte, schon allein aufgrund von Architektur und boshafter Ausstrahlung eindrucksvoll ist.

Die Räumlichkeiten sind absolut wirr angeordnet, wodurch beim Lesen ein schwammiges Gefühl mangelnder Orientierung entsteht. Es wirkt kalt, abstoßend, und man fühlt, dass hier das Böse zuhause ist.

" ... ein Meisterwerk architektonischer Irreführung." (S. 88, eBook)

Schocker darf man sich keinen erwarten. Shirley Jacksons Grusel-Klassiker besticht durch subtile Schauer, eine schneidend-angespannte Atmosphäre und eiskalte Mystery-Momente. Alles in allem ist die Erzählung recht ruhig gehalten, was das Lesevergnügen keinesfalls trübt! Figuren und Leser spüren gleichermaßen, dass etwas geschehen wird. Sobald es so weit ist, bleibt die Luft während des Atmens stehen, und schon ist es wieder vorbei.

Insgesamt ist es ein exzellenter Mystery-Roman, der aufgrund des gekonnten Schreibstils, des unterschwelligen Horrors und der fesselnde Ausgangslage außerordentlich gut zu lesen ist. Wer Gruselgeschichten, Geisterhäuser und Mystery-Romane mag, wird mit „Spuk in Hill House“ vergnügliche Lesestunden haben.

3

3

In den Fängen der Finsternis

Blut und Gewalt stürzen das Martialenimperium in den Ruin. Imperator Marcus verkommt zum böswilligen Herrscher, der sein Volk, Unschuldige und sogar die eigene Ehefrau terrorisiert. Blutgreif Helena ist an ihren Schwur gebunden, den Imperator und das Imperium zu schützen - egal was kommt.

"Elias & Laia. In den Fängen der Finsternis" ist der dritte Teil der orientalisch-anmutenden Fantasy-Saga um die Maske Elias, das Sklavenmädchen Laia und die Kriegerin Helena, die mittlerweile zum Blutgreif aufgestiegen ist.

Dieser dritte Teil schließt an die Ereignisse des vorgegangenen Bandes an. Vom ersten Moment an befindet man sich sofort wieder im atemberaubenden Setting aus magischem Wüstensand, gefährlichen Dschinns und der Geruch von Blut liegt in der Luft.

Laia versucht, den Nachtbringer aufzuhalten, weil er ein perfides Spiel mit der Menschheit treibt. Gelingt es ihm, erneut die Macht zu ergreifen, wird ihre Welt untergehen. Und Elias kann ihr diesmal nicht hilfreich zur Seite stehen.

Denn Elias hängt als Seelenfänger in der Zwischenstatt fest, die als Eingang zum Geisterreich fungiert. Er kämpft darum, den Seelen der Verstorbenen den Übergang zu erleichtern. Dazu muss er sich allerdings von seiner eigenen Realität lösen, was ihm nicht gelingen will.

Helena muss sich als Blutgreif des Martialenimperiums schützend vor Imperator Marcus stellen. Sogar, wenn ihr diese Pflicht von tiefstem Herzen zuwider ist. Sie wird nicht nur durch ihren Schwur als Maske an das Imperium gebunden, sondern weiß, dass die Imperatrix von Marcus schlecht behandelt wird, weil sie ihre Schwester ist.

Im dritten Teil in dieser märchenhaften Welt schwanken die Machtverhältnisse. Der brutale Herrscher Marcus bringt durch seine Gewalttätigkeit das Imperium ins Wanken, während ihm sein Blutgreif Helena die Treue hält, weil schrecklichere Bedrohungen auf die Martialen warten. Denn die Kommandantin verfolgt eigene Ziele, die sicherlich nicht zum Besten des Reichs sind.

Hingegen ist Laia ganz und gar auf den Nachtbringer und ihr Volk fixiert. Sie versucht den mächtigem Dschinn das Handwerk zu legen. Sie ahnt, was er im Schilde führt.

Die Handlung wird damit aus den drei gewohnten Perspektiven von Elias, Laia und Helena erzählt. Leider konnte mich dieser dritte Teil lange nicht mehr so packen, wie mich einst der erste Band "Elias & Laia. Die Herrschaft der Masken" begeistert hat.

Elias verschwindet immer mehr. Aufgrund seiner neuen Rolle als Seelenfänger ist es seine Pflicht, sich selbst aufzugeben, weil er ansonsten seinem Auftrag nicht nachgehen kann. Diese Selbstaufgabe habe ich deutlich gemerkt. Elias Charakter verschwindet immer mehr bis er zum Schatten des Elitesoldatens aus dem ersten Band wird.

Laia ist ein eigener Fall. Während sie mir in den vorherigen Bänden durchaus sympathisch war, ist sie mir jetzt nur mehr auf die Nerven gegangen. Jedes Mal, wenn die Geschichte in ihre Perspektive übergangen ist, hat es mir leid getan. Sie jammert, ist ständig verzweifelt und ich hatte das Gefühl, dass sie rein gar nichts zustande bringt. Laufend erzählt sie, was sie wünscht, wie ihr Volk leidet, und wie unschuldig nicht alle sind. Diese Wiederholungen und das Suhlen im eigenen Elend haben mir einfach keinen Spaß gemacht. Meiner Meinung nach hat es die Geschichte ebenso wenig voran gebracht.

Zu guter Letzt bleibt Helena, die ich großartig finde. Als Blutgreif hat sie das Imperium von allen Seiten aus im Blick, achtet auf Freunde sowie Feinde, und sorgt sich um aller Wohlergehen. Für mich ist sie der faszinierendste Charakter dieser Geschichte, weil ihre Figur aufgrund der starken Persönlichkeit in vielen Facetten glänzt.

Die Handlung an sich löst sich langsam auf. Während sie im ersten und zweiten Band ein klares Ziel verfolgt, franst sie nun immer weiter aus, was bei mir das Interesse hemmt. Dafür ist sie mit allerhand Schlachten, brutalen Gemetzeln, dem schimmernden Hauch des Orients und magischen Momenten versetzt.

Leider hat die Reihe um Elias und Laia ihren Zauber auf mich verloren. Zwar habe ich „Elias & Laia. In den Fängen der Finsternis“ gerne gehört, doch die verfranste Handlung und Laias Gejammer überwiegen den orientalischen Märchenflair - der mich einst so fasziniert und begeistert hat.

3) Elias & Laia. In den Fängen der Finsternis

3

3

Das ist keine Geschichte

Eine Leiche an der Küste von Maine wird zum Mysterium. Weder die Identität noch Herkunft des Toten kann zweifelsfrei festgestellt werden. Zwei Journalisten lässt dieser Umstand nicht los und sie gehen dieses Rätsel an.

"Colorado Kid" ist ein Kurzroman von Stephen King, der selbst mehrmals während der Geschichte feststellt, dass es keine Geschichte ist.

Es beginnt gar nicht bei der Leiche am Strand sondern mit zwei Journalisten, die in dem kleinen Küstenstädtchen die hiesige Zeitung 'Weekly Islander' herausgeben. Stephanie absolviert bei diesen betagten Herren ein Praktikum als sie ihr eines Tages vom größten Mysterium ihrer Karriere erzählen.

Colorado Kid - so wird die Leiche genannt, die einst an der Küste gefunden wurde. Erst Jahre nach dem Auffinden steht fest, dass der tote Mann aus Colorado stammt. Und nur dank der Hartnäckigkeit von Vince und Dave - den beiden Journalisten vom Weekly Islander - identifiziert werden kann.

Genau wie Stephanie wird man als Leser von der Idylle des Küstenstädtchens gepackt und lauscht den beiden Männern, wie sie von diesem Rätsel erzählen.

Stephen King hat die Geschichte um Colorado Kid höchst interessant und spannend eingefädelt, obwohl sie dem grundsätzlichen Rahmen jeder Handlung widerspricht. Bereits zu Beginn wird man von Vince und Dave vorgewarnt, dass es am Ende keine Erlösung gibt. Die Story von Colorado Kid gibt keinen zufrieden stellenden Abschluss her, und genau wie Stephanie überlegt man, wie es sich abgespielt haben könnte.

Damit präsentiert sich King erneut von einer Seite, die man aus seinen anderen Romanen nicht kennt. Diesmal spielt er mit dem Fall um Colorado Kid, zeigt ein Indiz nach dem anderen, während eine Erkenntnis der nächsten logischen Schlussfolgerung widerspricht.

Ich habe es geliebt, den beiden betagten Männern zu lauschen und Stephanie zu beobachten, wie sie an ihren Lippen hängt. Die Spannung steigt, die Unruhe wächst, nur um zu erfahren, dass es eine Story ohne Ausgang ist.

Während die Rahmenhandlung in gemütlichen Plauderton verfällt, sind es die Erinnerungen von Vince und Dave, die Colorado Kid Leben verleihen. Was hat der Mann an ihrer Küste getan? Warum hat er sich an den Strand gesetzt? Und weshalb hatte er Zigaretten dabei, obwohl er gar kein Raucher war? Fragen über Fragen, während King in beispiellos lebendiger Manier erzählt.

Obwohl "Colorado Kid" keine Geschichte ist und als Kurzroman - allein schon von der Handlung her - eher als merkwürdig betrachtet werden kann, habe ich dieses Buch sehr gerne gelesen, weil es vom Ablauf ganz was anderes ist.

„Es ist, als würde man mit dem Fahrrad auf einem Drahtseil fahren wollen, das gar nicht existiert.“ (S. 119)

Wer sich das Rätsel von Colorado Kid in den Kopf setzen lassen will, sollte zu diesem Buch greifen, weil man damit eine unknackbare Nuss in den Händen hält.

3

3

Begierde, Lust & Schulterzucken

Studentin Lara braucht Geld. Daher nimmt sie einen Job als Haushaltshilfe an. Ihr Arbeitgeber ist blind. Und plötzlich merkt sie, wie voyeuristische und exhibitionistische Begierde in ihr steckt. Sie gerät in einen Sog aus Verlangen und sexueller Lust, den ihr neuer Arbeitgeber Jason aber nicht stillen will.

"Blinde Lust" ist ein erotischer Roman. Mit diesem Genre habe ich an und für sich keine Erfahrung. Ich war neugierig, ob mich prickelnde Erotik im Buchformat überzeugen kann, und habe deshalb zu diesem Buch gegriffen.

Vorneweg, nein, erotische Literatur scheint nicht meins zu sein. Ich habe mich gelangweilt, die Story an sich fand ich weit hergeholt und die anregenden Passagen haben mir zumeist ein Schulterzucken oder überdrehte Augen beschert.

Lara braucht unbedingt einen Job, damit sie sich ihre Wohnung finanzieren kann. Daher heuert sie als Haushaltshilfe beim charismatischen - aber blinden - Jason an. Ihr Arbeitgeber turnt sie sofort unheimlich an. Denn er hat viele Geheimnisse, die in ihr unstillbare Lust und voyeuristische Züge hervorlocken.

Mir fehlt es am Vergleich und ich weiß nicht, wie normalerweise ein erotischer Roman funktioniert. Jedenfalls hat mich die Rahmenhandlung nicht ganz überzeugt, wobei das Hauptaugenmerk in dem Fall wohl auf anderen Passagen liegt.

Zwischen Lara und Jason prickelt es sofort. Von einem Moment auf den anderen ist Lara ihrem Arbeitgeber verfallen, sie kriegt ihn nicht aus dem Kopf und würde ihm am liebsten auf der Stelle die Hose runterreissen. Schon allein das erste Zusammentreffen erschlägt einen mit sexueller Gier, die aufgrund der Situation für mich nicht nachvollziehbar ist.

Wahrscheinlich liegt es hier an mir als Leserin, weil ich mir trotz des Vermerks auf die Erotik dennoch eine solide Rahmenhandlung erwarte. So ganz hat es für mich nicht funktioniert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man einen Menschen sofort mit seinem sexuellem Verlangen konfrontiert.

Von daher ging mir alles zu schnell, zu unbedacht, zu plump. Gerade die Ausgangslage eines blinden Mannes und der klischeehaften Haushaltshilfe hätte doch viel Raum für prickelnde Augenblicke gegeben. Diese wurden jedoch ziemlich forsch umgesetzt, was bei mir eher Ungläubigkeit und angewidertes Augenrollen verursacht, statt sexuelle ansprechende Atmosphäre zu kreieren.

Die Geschichte wird aus Laras Perspektive erzählt. Daher ist man als Leser ihrem sexuellen Drang hilflos ausgeliefert. Gestört hat mich hier besonders, dass sie ständig von ihrer Perle spricht. Dieses gute Stück pocht und saftet wie eine überreife Orange, was für mich zu viel an Details gewesen ist.

In die Handlung sind Geheimnisse und Jasons Ex-Frau July eingebaut, die wohl der Story einheizen sollen, obwohl es nicht ganz plausibel auf mich wirkt. Und auch mit dem Ende bin ich alles andere als zufrieden, obwohl es die Autorin in Anbetracht der Ausgangslage gut hinkriegt.

Im Endeffekt vergebe ich zwei Sterne für diesen Roman. Allerdings ist es nunmal nicht mein Genre, und ich kenne keine vergleichbaren Werke. Ich kann nicht beurteilen, ob der passionierte Erotik-Leser damit auf seine Kosten kommt. Im Zweifelsfall muss man es einfach mal ausprobieren.

2

2

Feminismus in vollendeter Boshaftigkeit

Schonungslos und messerscharf geht Dorothy Parker die Frauen an. Sie erzählt in zahlreichen Kurzgeschichten wie es der holden Weiblichkeit in der Großstadt der 1920er und 30er ergeht.

Es ist immer schwierig, eine Rezension zu einer Kurzgeschichtensammlung zu schreiben. In diesem Fall ist es unmöglich jeder Geschichte an sich gerecht zu werden. Insgesamt werden in "New Yorker Geschichten" dreißig Kurzgeschichten von Dorothy Parker zusammengefasst. Verbindende Thematik dieser Geschichten ist die holde Weiblichkeit, die in vielen Facetten zu tragen kommt.

In erster Linie hat es Dorothy Parker auf die verwöhnten Damen abgesehen. Mit äußerst spitzer Zunge rechnet sie mit den Frauen der New Yorker Gesellschaft ab, die sich mit dem Chamagnerglas in der rechten Hand von einem Herren zum nächsten schwingen, um dem Zwang einer Berufstätigkeit zu entgehen.

Oberflächlich betrachtet könnte man die Autorin fast boshaft nennen, so wie sie das Leben dieser Frauen beschreibt. Allerdings prangert sie die Abhängigkeit der Frauen vom männlichen Geschlecht an. Sie zeigt, wie eingesperrt - egal ob in der Ehe oder in der vom Geliebten finanzierten Wohnung - viele Damen sind.

"Wenn das nicht die Musterfrau gibt! Immer tun, was irgendwer anders will, ob's dir passt oder nicht. Und nie fähig, mal eine eigene Idee auch nur zu murmeln." (S. 155)

Es sind dreißig Geschichten über Geliebte, Ehefrauen und solche, die es werden wollen, schöne Mädchen und gediegene Damen - die von einer Abendveranstaltung zur nächsten hetzen.

Mir haben Dorothy Parkers "New Yorker Geschichten" gut gefallen. Manche Geschichten haben mich mehr inspiriert als andre, was bei diesem Umfang bestimmt der Regel entspricht.

Berührt hat mich, dass die Autorin zeigt, wie sehr Frauen für ihre Unabhängigkeit kämpfen müssen, wie rasch aus einer sanften Liebe Abhängigkeit wird, und wie boshaft das weibliche Geschlecht oft gegenseitig zueinander ist.

Parkers Schreibstil empfinde ich als wohlgeformt, auf elegante Art provokant und manchmal ein bisschen anzüglich. Sie überzeugt durch einen klaren Blick, ihre schneidende Zunge und eine faszinierende Boshaftigkeit, die sie meist durch das Ende der einzelnen Geschichten entschärft.

Meiner Meinung nach hat Dorothy Parker eine Sammlung vollendeter Boshaftigkeit geschaffen, die mit den Frauen abrechnet und den Männern die Rechnung präsentiert.

„New Yorker Geschichten“ ist für Leser, die sich für Frauen der gehobeneren Gesellschaft der 1920er- und 30er-Jahre interessieren und Feminismus auf boshaft-elegantem Niveau erlesen wollen.

Die Hexe und der Gerichtsdiener II

In den Kolonien in Amerika wird 1699 einer Hexe der Prozess gemacht. Im kleinen Ort Fount Royal wird Rachel Howarth der Hexerei bezichtigt und vor Gericht gestellt. Während Richter Isaac Woodward sein Urteil spricht, ist sich Gerichtsdiener Matthew Corbett sicher, dass die Angeklagte keine Hexe ist.

"Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal Band II" ist der zweite Teil der historischen Reihe um den jungen Gerichtsdiener Matthew Corbett, und dieser Band schließt nahtlos an den Vorgänger an. Diese Reihe überzeugt mit ihrem historischem Setting, der einnehmenden Atmosphäre und dem packenden Geschehen.

Richter Isaac Woodward und Gerichtsdiener Matthew Corbett sind in Fount Royal mit dem Hexenprozess beschäftigt. Der Richter ist vom strapaziösen ersten Band und seiner Erkrankung stark geschwächt, während sich Matthew Corbett Sorgen um seinen väterlichen Arbeitgeber und die angebliche Hexe Rachel Howarth macht.

Denn Matthew ist nach wie vor von Rachels Unschuld überzeugt. Er ist sich sicher, dass sie keine Hexe ist. Daher geht er in Fount Royal seinen Ermittlungen nach und kommt dabei etlichen Geheimnissen auf die Spur.

Autor Robert McCammon zeichnet ein detailliertes Bild der Kolonialzeit und ihren Verstrickungen. Während die Ortschaft Fount Royal aufgrund unglücklicher Ereignisse am Aussterben ist, sind es die Herren dieser Zeit, die das Land für sich beanspruchen und die Entwicklung vorantreiben. Manchmal wird kein Gedanke an die Konsequenzen verschwendet, und jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht.

Inmitten dieser Ambitionen wird Rachel Howarth der Hexerei bezichtigt, weil es einen offensichtlichen Grund für die zahlreichen Unglücksfälle geben muss. Hier zeichnet der Autor ein komplexes Bild von Angst, Überlebenswillen und dem Streben nach einer soliden Lebensführung, was federführend für die Zukunftspläne der Bevölkerung ist.

Daneben steht Gerichtsdiener Matthew Corbett, der aufgrund seiner Wissbegier die wahren Hintergründe aufdecken will. Außerdem glaubt er weder an Hexerei noch traut er der schönen Witwe derartige Missetaten zu. Dementsprechend geht er weitere Ermittlungen in Fount Royal an.

Protagonist Matthew Corbett erinnert in Art und Auftreten ein bisschen an den berühmten Sherlock Holmes. Denn Matthew muss die Logik in Motiven und Ereignissen finden, weil es ihm sonst keine Ruhe lässt. Daher ist er für seine Rolle als Gerichtsdiener prädestiniert, und deckt allerhand Hintergründe in Fount Royal auf.

Sämtliche Figuren überzeugen durch robust-authentisches Auftreten. McCammon verzichtet auf Klischees. Er webt persönliche Geschichten und nachvollziehbare Motive für Handlungen ein. Allein dadurch ist das Bild von Fount Royal ein großer Lesespaß, weil Bewohner und Besucher mit der ersten Seite lebendig sind.

Die Handlung ist großartig und geschickt eingefädelt. Dabei wird der Hergang von Matthew Corbett in höchst-eigener Logik aufgedeckt. Die Handlungsstränge sind überzeugend zu einem packenden Ende zusammengeführt - und Matthew schafft es, mit Können und Begeisterung, die Lust auf seine weiteren Fälle anzufachen.

Mich hat dieser zweite Ausflug nach Fount Royal mit dichter Atmosphäre, lebendigen Figuren, der interessant-packenden Handlung und dem historischem Setting absolut überzeugt. Ich freue mich auf weitere Bände mit Corbett, auch wenn es nicht mehr nach Fount Royal gehen wird. Wer mit dem ersten Band schon Vergnügen hatte, kommt meiner Meinung nach um den zweiten Teil nicht herum. Leseempfehlung!

2) Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal Band II

3) Matthew Corbett und die Königin der Verdammten Band I

4) Matthew Corbett und die Königin der Verdammten Band II

5) Matthew Corbett und die Jagd nach Mister Slaughter

3

3

Russische Geschichte trifft auf ägyptische Mythologie

In London wütet eine Mordserie, die mysteriöser nicht sein könnte. Die Opfer sind mit kleinsten Schnitten übersät, die mystische Symbole darstellen. Detective Sergeant Ethan Ward steht vor einem Rätsel, das er mit Hilfe der Graphologin Natascha Horvat zu lösen gedenkt.

Obwohl der Klappentext eher nach einem Thriller klingt, ist es, was das Cover verspricht. Bei "Dreizehn" handelt es sich um einen bizarr-spannenden Horror-Roman, der geschickt schaurig-schöne Aspekte des Genres in sich vereint.

Neben den Mordermittlungen von Ethan Ward ist man als Leser in einer Psychiatrie zu Gast. Die Patientinnen sind alle - statt ihres Namens - mit einer Nummer versehen, was laut des Leiters der Anstalt für die Genesung wichtig ist.

Dadurch lernt man Nummer Dreizehn kennen. Die Patientin ist an Schizophrenie erkrankt. Sie ist absolut desorientiert. Durch ihre Augen erlebt man das Geschehen in der Nervenheilanstalt, und als Leser weiß man nicht, was Wahn ist, und welches Geschehen der Realität entspricht.

Hingegen ist Detective Sergeant Ethan Wards Leben sehr real. Er begutachtet Tatorte, stellt sich dem ungewöhnlichen Tathergang, grübelt nach Motiven und zieht letztendlich die Graphologin Natascha Horvat zu Rat, weil er nicht mehr weiter weiß.

M. H. Steinmetz hat mit "Dreizehn" einen feinen Horror-Roman geschrieben, der mir richtig gut gefallen hat. Das Setting um die Nervenheilanstalt ist gekonnt in Szene gesetzt. Der trostlose Eindruck der Psychiatrie mit ihren Patientinnen, für die es gefühlt keine Hoffnung gibt, versetzt sofort in die richtige Lesestimmung. Das beklemmende Gefühl der Situation greift aus den Seiten heraus, zieht einen rein, und lässt einen gespannt die Geschichte erleben.

Bei Patientin Dreizehn wusste ich lang nicht, woran ich überhaupt bin. Während sie einen Moment ganz vernünftig wirkt, springt im nächsten Augenblick das Grauen aus ihr heraus - was entweder am Übernatürlichen oder an der Schizophrenie liegen kann.

Die Handlung ist meiner Meinung nach hochinteressant eingefädelt. Die Symbole auf den Opfern sind der ägyptischen Mythologie entnommen, während das Geschehen an sich in Richtung russischer Geschichte lenkt. Diese originelle Kombination empfinde ich als bewundernswert, weil Steinmetz diese Aspekte noch dazu - äußerst glaubwürdig - in die Gegenwart versetzt.

Einziger Minuspunkt meinerseits ist der langgezogene Showdown, der meinem Geschmack nach ruhig kürzer sein könnte. In den letzten Kapiteln geht es hoch her, Gefahr und Anspannung pfeifen einen um die Ohren, man klettert über blutverschmierte Leichen und sieht dem Wahnsinn ins Gesicht.

Alles in allem ist „Dreizehn" ein brutal-schauriger Horror-Roman, der durch ägyptische Mythologie, russische Geschichte, dem Psychiatrie-Setting und den Mordermittlungen der Gegenwart - auf substanzielle Weise - dem Genre alle Ehre macht. Für Horror-Freunde spreche ich eine Leseempfehlung aus. Andere Leser sollten sich darauf gefasst machen, dass es grauslich werden wird.

2

2

Viraler Agenten-Thriller-Verschwörungs-Kram

In Kenia erkranken zwei amerikanische Touristen an einem ebolaähnlichen Virus. In Deutschland erwacht ein Mann in einem Hotel. Er erinnert sich an nichts. In Atlanta wird eine Epidemologin des CDC nach Kenia gerufen. Eine Pandemie beginnt.

"Pandemie. Extinction 1" ist der Auftakt der Extinction-Reihe. Es handelt sich um einen Wissenschaftsthriller, der von Action und einer weltumspannenden Verschwörung geprägt ist.

Wenn ein Thriller von Viren, Epidemien oder gar Pandemien erzählt, ist sofort mein Interesse geweckt. Besonders wenn es um weltweite Krankheitsfälle geht, werde ich neugierig. Denn in der 'kleinen' Welt der Gegenwart, wundere ich mich, dass die Menschheit die Viren relativ gut im Griff hat. Ein Urlaubsziel hier, eine Geschäftsreise da - und ganz unscheinbar ist ein Virus im Gepäck.

Allerdings setzt Riddle weniger auf die Ausbreitung viraler Infekte sondern voll und ganz auf mysteriöse Verschwörungstheorien. Von diesem Hergang war ich schnell enttäuscht, aber vor diesem Kritikpunkt möchte ich beim Anfang beginnen:

In Kenia kommt es bei zwei amerikanischen Touristen zu einer Viruserkrankung, die der hiesige Arzt noch nicht gesehen hat. Zwar erinnern die Symptome an Ebola, doch die entsprechenden Tests sind negativ. Dennoch ist klar, dass die Krankheit hochansteckend und absolut tödlich ist.

Somit tritt der CDC auf den Plan. Dabei handelt es sich um eine Gesundheitsbehörde, die stets weltweit auf die Viren blickt. Epidemologin Payton Shaw wird mit ihrem Team nach Kenia geschickt, wo sie sich des Virus' annimmt.

Gleichzeitig erwacht ein Mann in einem Berliner Hotelzimmer, der sich bald als Protagonist der Handlung entpuppt. Er leidet unter dem Bourne-Syndrom. Man hat ihm sein Gedächtnis geraubt. Gleichzeitig verfügt er über Fähig- und Fertigkeiten, neben denen sogar James Bond alle Farbe verliert.

Auf Protagonist Desmond hätte ich von Vornherein verzichten können. Ich mag keine Superhelden-Allüren und die Bourne-Kiste habe ich schon lange durch. Desmonds Geschichte nimmt sehr viel Raum in diesem Thriller ein. In Rückblenden ist man von kleinauf in seinem Leben dabei. Man erfährt, wie seine Kindheit war, welche Schicksalsschläge er hinter sich hat, und warum dieser Mann ohne Gedächtnis aus ihm geworden ist. Es tauchen nach und nach mehr Erinnerungen auf, die den nächsten Schritt in der Handlung bereiten.

Die Handlung fokussiert sich also nicht auf die Pandemie sondern auf den Agenten-Thriller-Verschwörungs-Kram. Natürlich ist das vollkommen in Ordnung, ich hatte mir allerdings eine andere - realistischere - Richtung erhofft.

Aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt man die Fänge der Verschwörung in Afrika, Europa und natürlich in den USA. Die Welt wehrt sich gegen den Virus und ist ihm zudem hilflos ausgesetzt. Dabei kämpfen die handlungstragenden Figuren gegen die Krankheit an, während sie den Hintergründen - aus Machtspielchen und Intrigen - auf die Schliche kommen.

Endgültig übertrieben hat der Autor meiner Meinung nach damit, dass nach und nach totgeglaubte Menschen auferstehen. Bei der ersten Person habe ich noch ein Auge zugedrückt, doch als sich dieses Verhalten spätestens beim zweiten Mal als Riddles Stilmittel zeigt, habe ich tatsächlich die Augen verdreht.

Regelrecht enervierend empfand ich die vielen Zufälle, damit die Geschichte im Endeffekt ein Gesamtbild ergibt. Meiner Meinung nach hätte sich dieser Thriller - gerade auf der Beziehungsebene - weniger Konstruktion und damit mehr Glaubhaftigkeit verdient.

Bevor mein Höreindruck zur Schimpf-Tirade verkommt, muss ich unbedingt sagen, dass es mir trotzdem im Großen und Ganzen gefallen hat. Der Verschwörungshintergrund ist zwar nicht meins, das Gedankenspiel an sich fand ich dennoch interessant. Wenn ich über Actionheld Desmond hinwegsehe, und die Wiederauferstehungs-Rate außer Acht lasse, bleibt ein solider Thriller, der packend zu hören ist.

1

1

Die Borden-Morde

Massachusetts 1892. Lizzie Borden findet ihren Vater zerstückelt auf dem Sofa liegen. Kurze Zeit später wird die Leiche ihrer Stiefmutter Abby gefunden. Die Opfer wurden mit einer Axt erschlagen. Doch wer außer Lizzie Borden kommt als Täter in Frage? Das Haus war abgeschlossen, ihre Schwester verreist, und das Dienstmädchen scheint ein Alibi zu haben.

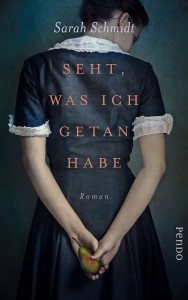

"Seht, was ich getan habe" ist ein historischer Roman, der sich mit den Borden-Morden in Fall River, Massachusetts auseinander setzt. Die Erzählung beruht auf einer wahren Begebenheit und wurde von der Autorin in Szene gesetzt.

In der Ortschaft Fall River hat sich ein grausiger Doppelmord ereignet. Das Ehepaar Borden wurde ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Die Bordens hinterlassen zwei erwachsene Töchter: Lizzie und Emma, wobei nur Lizzie als Täterin in Frage kommt.

Sarah Schmidt zieht dazu vier Perspektiven heran. Sie erzählt aus der Sicht von Lizzie, Emma, Bridget und Benjamin.

Lizzie Borden ist die jüngere Schwester und zum Zeitpunkt der Morde um die 30 Jahre alt. Sie findet den Leichnam ihres Vaters. Sein Gesicht ist blutüberströmt, viele Züge sind gar nicht mehr vorhanden, wutentbrannt muss der Täter auf ihn losgegangen sein.

Emma Borden ist derweil bei einer Freundin zu Gast. Die ältere der Borden-Schwestern kehrt sofort ins Elternhaus zurück als sie von dem Unglück erfährt.

Bridget, das Hausmädchen, hat nichts Ungewöhnliches im Haus bemerkt. Sie ist mit ihrem eigenen Leid, dem Heimweh nach Irland, beschäftigt, und versucht, so rasch wie möglich den Fängen der Bordens zu entkommen.

Benjamin ist ein Vagabund. Er schleicht um das Haus der Bordens herum, weil er den Vater die Leviten lesen soll. Diesen Auftrag hat er vom Onkel der Borden-Schwestern erhalten.

Anhand dieser Figuren taucht man in die Atmosphäre im Hause Borden ein. Als Leser sieht man die Ereignisse aus der Sicht von Lizzie und Emma, wobei sich mir nur ein vages Bild ergeben hat. Die Autorin versucht die Beziehung zwischen den Schwestern, innerhalb der Familie und die Stimmung im Haus einzufangen. Was ihr meinem Empfinden nach nicht gelungen ist. Sämtliche Erlebnisse und Gedanken sind nebulös, teilweise sogar abstrakt, und haben auf mich einen verschwommenen Eindruck gemacht.

Die Schwestern empfand ich als bizarr, weil sie als erwachsene Frauen beim Vater und der Stiefmutter leben. Leider gibt es nicht einmal ansatzweise eine Erklärung dafür. Es wird zwar eine starke Bindung zwischen Lizzie und Emma in den Raum gestellt, diese wird jedoch durch ihre beschriebenen Gedanken widerlegt, was für mich nicht nachvollziehbar ist.

Die Figur Benjamin scheint frei erfunden. Sie symbolisiert wohl eine unbekannte Ereigniskette, die es genauso gut gegeben haben kann. Denn immerhin wurde Lizzie Borden vom Gericht frei gesprochen. Wenn sie es nicht gewesen ist, dann muss ein Unbekannter ins Haus eingedrungen sein.

Bridgets Rolle ist mir nicht klar. Einerseits sorgt sie dafür, dass die Familie Borden als Ganzes betrachtet wird, andrerseits bietet ihre Perspektive weder Erklärungen noch Einblicke, die ein deutlicheres Bild ergeben.

Zusätzlich irritiert haben mich Sonderbarkeiten, wie zum Beispiel, dass die ganze Familie eine Lebensmittelvergiftung hat, und weiterhin munter von der verdorbenen Hammelsuppe isst. Danach kotzen sie alles aus, nur um wieder die ranzige Brühe zu löffeln. Diese Hammelsuppe steht so zentral im Raum, dass ich mich frage, ob sie als Sinnbild für die Verdorbenheit der Familie steht.

Obwohl ich etliche Kritikpunkte äußere, habe ich das Buch gern gelesen. Der Ablauf der Ereignisse war - trotz manch traumähnlicher Einschübe - fesselnd und lesenswert, ich hatte mir aber eine konkretere, handfestere Geschichte erhofft.

Unterm Strich ist „Seht, was ich getan habe“ ein historischer Roman, der die Morde am Ehepaar Borden und die mögliche Täterschaft der Tochter Lizzie aus den Perspektiven unmittelbar Beteiligter thematisiert. Es bleibt ein interessantes Gedankenspiel mit historischen Eckdaten, das mich trotz fesselnder Momente nicht völlig überzeugt.

2

2

Achtbare Fortsetzung

In Chicago sind die Winter kalt. Daher herrschen hier seit Monaten arge Minustemperaturen, die selbst umliegende Gewässer zufrieren lassen. Eine eingefrorene Mädchenleiche wird in einem See entdeckt. Doch wie kann es sein, wenn das Mädchen erst wenige Wochen verschwunden ist? Ist The-Fourth-Monkey-Killer wieder am Werk?

"Das Mädchen im Eis" ist der zweite Teil der Reihe um den Four Monkey Killer oder 4MK genannt, der mit seinen Opfern knallharte Spielchen spielt.

Ich habe zu diesem Buch gegriffen, weil mich der erste Band absolut begeistert hat. Darin gibt 4MK sein Debüt als Serienkiller, der Leser lernt den Hauptermittler Porter kennen, und J. D. Barker weiß mit gekonntem Erzählstil, geschickten Perspektiven und ungewöhnlicher Dynamik durch das Tagebuch des Killers zu überzeugen.

Diesmal wird eine Mädchenleiche in einem zugefrorenen See gefunden. Was auf den ersten Blick - bis auf den abscheulichen Tatbestand - nicht ungewöhnlich wirkt, wird bei genauerer Betrachtung äußerst mysteriös. Ella Reynolds - die Leiche - ist erst wenige Wochen vermisst, während der See bereits monatelang zugefrorenen ist.

Allein schon dieses Rätsel gemeinsam mit der Polizei zu lösen hat mir großen Spaß gemacht. Es wird eifrig analysiert, Theorien werden aufgestellt, neue Indizien kommen hinzu, bis sich ein Steinchen ins andere fügt, und ein überzeugendes Mosaik ergibt.

Im Gegensatz zum ersten Fall kommt 4MK kaum zu Wort. Mir haben bei "The Fourth Monkey. Geboren, um zu töten" im Besonderen die Tagebucheinträge gefallen. Sie hatten ein bisschen Coming-of-Age-Charakter auf düsterem Niveau. Darauf muss man diesmal verzichten, obwohl es relativ spät in der Story zu einer ähnlichen Herangehensweise des Autors kommt.

Ermittler Sam Porter rückt in den Mittelpunkt. Diesmal zieht er sein eigenes Ding durch, wobei er zum Glück weitab von den gängigen Klischees unterwegs ist. Man erfährt mehr über seine Motivation, seine Geschichte und wie es ihn zur Polizei von Chicago getrieben hat. Diese Zwischentöne sind exzellent eingebaut, ohne den Schwung aus der eigentlichen Handlung zu nehmen.

Die Handlung entspricht einem großartigen Thriller, der von der Serienmörderjagd, interessanten - wenn auch grausigen - Ereignissen und mysteriösen Fragen lebt. Mir hat's etwas an spannenden Wendungen gefehlt, die mir am ersten Teil imponiert haben. Der Autor hat sich zwar redlich Mühe gegeben und einen soliden Thriller geschrieben, kann aber mit seiner Steilvorlage am Reihenbeginn nicht ganz mithalten.

Wen dieses Buch interessiert, muss unbedingt wissen, dass 4MK nichts für empfindliche Leser ist. Es gibt abstoßende Verstümmelungen, Grauen erregende Leichenfunde und abscheulich-ausweglose Situationen, die man aus der Opfer-Perspektive erlebt.

Schlussendlich ist „Das Mädchen im Eis“ eine achtbare Fortsetzung, die durch den Rätsel-Charakter und die Zwischentöne der Figuren zu überzeugen weiß. Wer 4MK bereits kennt, sollte sich seinen weiteren Werdegang nicht entgehen lassen.

2

2

Brutaler Hardcore-Thriller

In Houston, Texas geht ein Serienkiller um. Der Houston Hacker metzelt auf brutal-bestialische Weise - sodass selbst den beteiligten Ermittlern die Luft wegbleibt. Die Jagd nach dem blutrünstigen Mörder beginnt.

Als Leser steigt man fast augenblicklich bei Tod, Blut und Gewalt ein. Während kurz die aktuelle Situation in Houston beschrieben wird, befindet man sich auch schon an der Seite des Killers. Eine Besonderheit dieses Werks ist, dass der Killer selbst zu Wort kommt. Es wird in unterschiedlichen Perspektiven erzählt, und dem Houston Hacker wird ein eigener Part eingeräumt.

Dennoch hatte ich keine Ahnung, wer der Houston Hacker ist. Denn es könnte tatsächlich jeder der Beteiligten sein.

Hanson ist die Hauptfigur. Dem altgedienten Ermittler gehen die Morde zu Herzen, beim Anblick der Opfer dreht sich sein Magen um. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er selbst Familie - eine Frau und eine Tochter - hat.

Joe ist Hanson als Partner zur Seite gestellt. Der Polizist durchdenkt den Fall und wundert sich, warum die Morde Hanson gar so an die Nieren gehen.

Journalist Barlowe profitiert eindeutig vom Geschehen. Er schreibt eine Krimi-Kolumne im hiesigen Blatt, und es ist von Vorteil, dass ihm der Houston Hacker Briefe schickt.

Lansdale balanciert das Dreieck aus Täter, Polizei und Journalismus gekonnt aus - ohne dabei einen typischen Thriller zu schreiben. Obwohl die Handlung nicht neu erfunden ist - denn er lehnt sich offensichtlich an Jack the Ripper an - setzt er seine Figuren perfekt in Szene, sodass hoher Nervenkitzel allein aufgrund des Rätselns besteht. Wenn man dezente Hinweise, Situationen und Bemerkungen durchdenkt, merkt man sofort, dass hier kein roter Faden in Richtung eines bestimmten Täters besteht. Bis zum Ende hin ist es Spannung pur, mit der Lansdale seine Leser fängt.

An dieser Stelle muss ich unbedingt vor den brutalen Szenen warnen. Joe R. Lansdale ist ein facettenreicher Autor, ein beispielloser Schriftsteller, der dem Mainstream mit jedem Werk den Stinkefinger zeigt. Diesmal besticht er nicht durch Humor, sondern lässt den Leser durch Blut und Eingeweide waten - was für den Hardcore-Faktor dieser Story steht.

Schon im Vorwort weist Andrew Vachss darauf hin, dass der Leser ein blutrünstiges Werk in den Händen hält:

„Sollten Sie auf der Suche nach etwas Nettem sein, suchen Sie weiter“. (S. 7)

Denn Lansdale schreibt bildgewaltig und drastisch. Metallener Geschmack breitet sich aus, der Geruch der Eingeweide haftet an den Fingern und das Blut tropft zähflüssig zwischen den Seiten hervor. Und damit sind eher die harmloseren Szenen gemeint, weil einem bei den wirklich schlimmen Abschnitten tatsächlich der Appetit vergeht.

„Akt der Liebe“ ist Lansdales Debüt. Schon damit hat er gezeigt, dass er sich keinem Genre ergeben will. Obwohl es von der Handlung her ein klassischer Serienkiller-Thriller ist, hebt er sich durch bestialisch-blutige Details und einem filmreifen Showdown von anderen Romanen des Genres ab.

Meiner Meinung nach ist dieses Werk eher für robuste Leser geeignet, die nicht unbedingt den charakteristischen Thriller bevorzugen, sondern dem Außergewöhnlichen eine Chance geben.

3

3

Ein China-Krimi

Mitten im Innenhof des Zentralen Theaterinstituts in Peking stürzt eine Studentin vom Dach eines Wohnheims herab. Eindeutig ist, dass es kein Selbstmord war. So ermittelt Kommissarin Xiang in ihrem ersten Fall in der Pekinger Mordkommission.

Es stellt sich heraus, dass Mordopfer Xian Fang ein zweites Gesicht hatte, das Kommissarin Xiang in das Pekinger Rotlichtmilieu bis hin zu hochrangigen politischen Akteuren führt. Für Xiang steht ihre Karriere auf dem Spiel, während sie immer tiefer in die Geschichte des Mordopfers gerät.

In "Beijing Baby" steht nicht die Krimihandlung im Mittelpunkt, sondern dieser Roman lebt von der lebendigen chinesischen Kulisse, die fernab von gängigen Klischees an den Leser vermittelt wird.

Volker Häring bedient sich drei zentraler Figuren, anhand dieser ein Blick auf das gegenwärtige China geworfen wird.

Xiang ist frisch von der Provinz in die chinesische Hauptstadt gekommen. Hier arbeitet sie mit dem altgedienten Kollegen Wang zusammen, welcher den ehrwürdigen Traditionen der Mao-Zeit hinterher trauert. Xiang und Wang könnten gegensätzlicher nicht sein. Die junge Frau Xiang steht für die Moderne, das Neugierige und Offene, während der alte Wang mit eigenbrötlerischem Charme in seinen Traditionen verwurzelt ist.

Hinzu kommt der deutsche Student Phillip, der am Zentralen Theaterinstitut studiert. Er nimmt nicht nur eine tragende Rolle in der Krimi-Handlung ein, sondern hilft dem westlichen Leser, die chinesische Kultur zu verstehen, weil seine Perspektive viele Gepflogenheiten erklärt.

Anhand dieser Figuren-Konstellation schafft Volker Häring ein reges Bild des Pekinger Lebens, des Alltags und der Arbeit des Polizei-Apparats. Häring thematisiert den Generationenkonflikt, die Schnelllebigkeit und sprachliche Entwicklungen genauso wie politische Veränderungen, Einmischungen und Vorschriften.

Besonders gut hat mir der Einblick in die chinesische Online-Welt gefallen. Es ist für mich kaum vorstellbar, dass die Chinesen mit dem Internet auf vorgegebene Dienste beschränkt sind. Egal ob Google, Facebook oder Tinder - für diese Services gibt es ein chinesisches Pendant, das seine Bürger vor westlichem Einfluss schützt.

Wie bereits erwähnt, ist der kriminalistische Anteil des Romans eher bescheiden, und fängt ausschließlich die Stimmung des chinesischen Lebens ein. Obwohl Xiang und Wang ermitteln, haben sie rasch die Decke erreicht, weil sie auf politischen Widerstand stoßen. Ihre Arbeit ist auf wenige Verhöre, verzweifelte Mutmaßungen und übermütige verdeckte Ermittlungen beschränkt, die eher durch Zufall als durch Können zu einer Spur führen.

Nichtsdestotrotz hat mir dieser China-Krimi richtig gut gefallen. Ich mochte den Einblick ins chinesische Denken, die Art und Weise wie diese Gesellschaft ihre Kultur zwischen Tradition und Moderne lebt, und ich habe das Hintergrundwissen als ansprechend und aufschlussreich empfunden.

Wer sich für die chinesische Kultur interessiert oder polizeiliche Ermittlungen außerhalb der westlichen Normen anstellen will, dem kann ich „Beijing Baby“ auf jeden Fall empfehlen, weil es informativ und gut zu lesen ist.

2

2

1

1